作成日時:2018年01月14日 18時32分41秒

更新日時:2021年02月05日 20時19分05秒

この記事は8年ほど前に投稿されました。内容が古くなっている可能性がありますので更新日時にご注意ください。

皆さま、ごきげんよう。新年も始まりまして、そろそろ受験シーズンですが皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は前回完成させたアンプに搭載する予定で、結局めんどくさくて搭載しなかった入力切り替え機能用に買っていたオーディオセレクタICを使ってみたいと思います。

NJM2750の概要

以上、メーカーサイトですが、このICは秋月電子で1個100円と非常にリーズナブルな金額になっていますので、前回のアンプみたいに最初からマイコンを使うような設計にしている場合は、うまくやればリレーやスイッチでセレクトするよりも安くすむかもしれません。必要な部品もそこまで高いものはなく、コンデンサが十数個程度なので。

- 4入力1出力のオーディオセレクタ

- 一般的なマルチプレクサなどより高性能

高チャンネル分離、低雑音、低歪率 - あらゆるオーディオ製品に最適

- 4.7V~13V動作

- 各入力ステレオ2ch構成

- バイポーラ構造

- DMP16パッケージ(SOP16)

主な用途としてはオーディオ機器の入力切り替えに使われるICであり、特別な通信機構やコマンドもなく、2つのIOピンを制御するだけなので制御も簡単です。

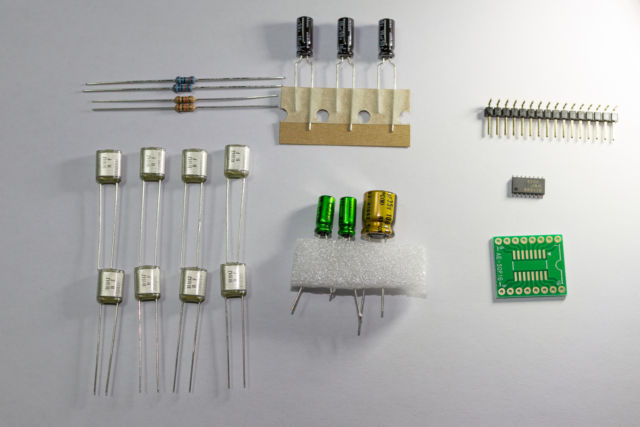

必要部品

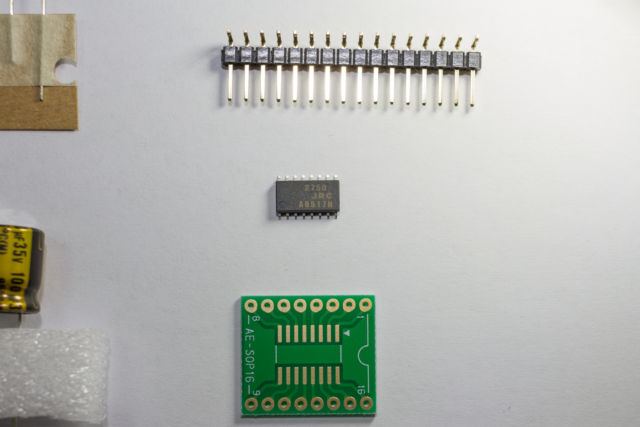

- NJM2750M 1個あたり…

- SOP16→DIPピッチ変換基板 1枚

今回は秋月電子の SOP16ピンDIP変換基板を使用。まぁ規格が合えばなんでも良いです。 - ピンヘッダもしくは連結ソケット 1式

16ピン必要。使用する変換基板に合うものを。

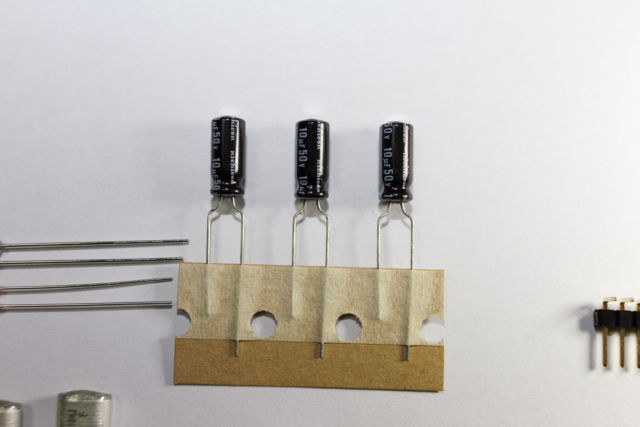

今回は余っていたL字型ピンヘッダを伸ばして使用。 - 10μFの電解コンデンサ 3個

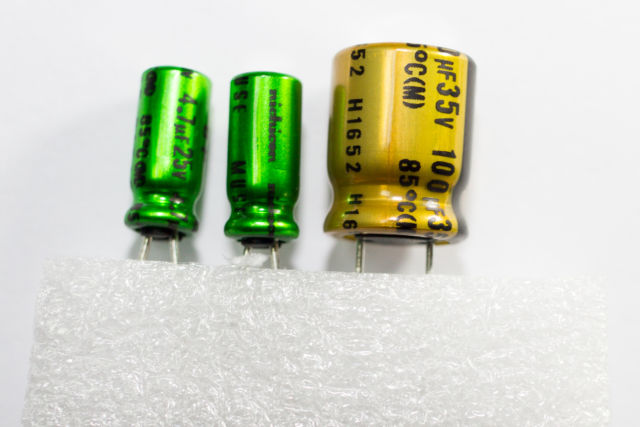

制御部とVref端子に使用。汎用品で良い。

Vref端子のものだけオーディオグレードにしておいた方が良いかも? - 100μFの電解コンデンサ 1個

電源部に使用。オーディオグレード推奨 - 4.7μFの電解コンデンサ 2個

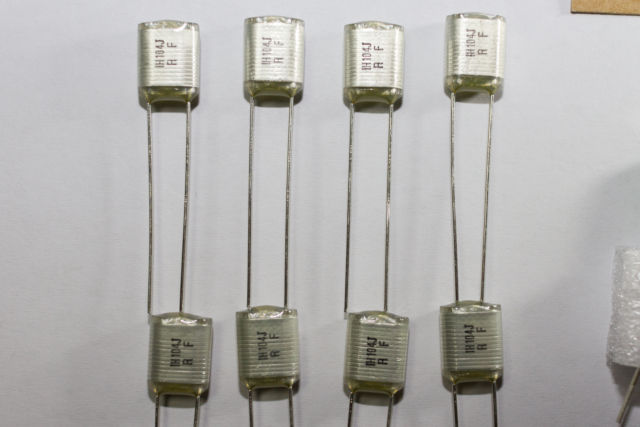

出力カップリング。無極性・オーディオグレード推奨。 - 0.1μFのコンデンサ 8個(4chすべて使用する場合)

入力カップリング。好きなの使ってください。ただし積層セラミックは音質が悪いので除外するが吉。

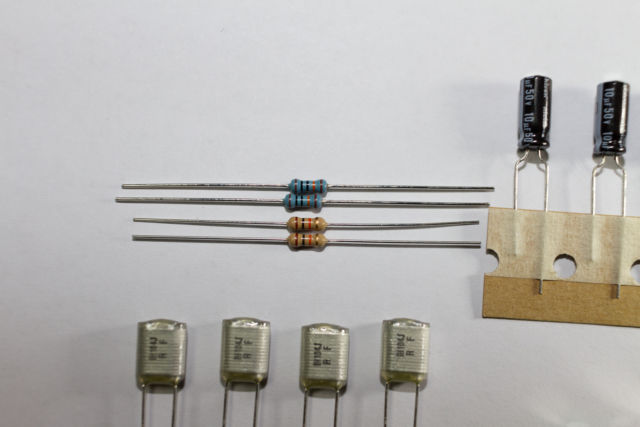

今回はルビコンのフィルムコンデンサ、F2Dを使用。 - 100kΩの金属皮膜抵抗 2本

出力とGND間に設置。抵抗値がある程度大きいのと、設置位置的にで大丈夫だとは思うが念のため金属皮膜抵抗の使用を推奨。 - 10kΩの抵抗 2本

制御部に使用。なんでもいい。

今回入力カップリングとして使用したフィルムコンデンサ。0.1μFなのでどの製品でも絶対あると思います。

音質を考えるならフィルムコンデンサ系、手軽さなら電解コンデンサ、スペースを優先するなら積層セラミックを選ぶと良いと思いますが。音質を考えると電解かフィルムを使うべきです。切り替えを行うch数×2のコンデンサが必要になり、最低4個、最高8個必要になります。

電源部のコンデンサと出力カップリングコンデンサです。

電源部の100μFですが、これは余り音質には影響しないと思いますが、値段もそこまで変わりませんので見た目でニチコンのオーディオグレードコンデンサ(FG)を使いました。(最近こればっかり使ってるのでそろそろニチコンからボールペンくらい貰ってもいい気がする)

出力カップリングは本当はフィルムコンデンサなどを使いたいところですが、入手性が悪く大型になるため、ニチコンのオーディオグレード無極性電解コンデンサ(MUSES ES)を使いました。

Vref端子とIO端子に繋ぐ電解コンデンサは「普通のコンデンサ」ことニチコンHEを使用しました。

音質に影響するものではないため、適当なものでよいのですが、Vref側はオーディオグレードでもよいかもしれません。また、あまり高いものでもないので、統一性を持たせるなら出力カップリングと同じ品種の電解コンデンサを利用しても良いでしょう。今回はIOといってもパルス信号を流すわけでもないので本当になんでも良いです。

抵抗類は出力→GNDに100kが2本、IOに10kが2本必要なようです。

出力→GNDに関しては、音質に影響はありそうにないですが、念のため精度の高い抵抗を。といっても秋月で大量に売っている金属皮膜抵抗で良いと思います。オーディオ専用品などの高級品や大電力品を使う必要は全くありません。どこにでもあるような抵抗で良いです。

IOの抵抗は、それこそなんでもよいです。一番安いカーボン抵抗で十分でしょう。

回路図

今回はメーカーサイトにあります。データシート4ページの応用回路の回路図をそのまま使用しました。

GNDはすべて共通で問題なさそうです。試していませんが信号のGNDは分離させてもいけそうです。

組み立て

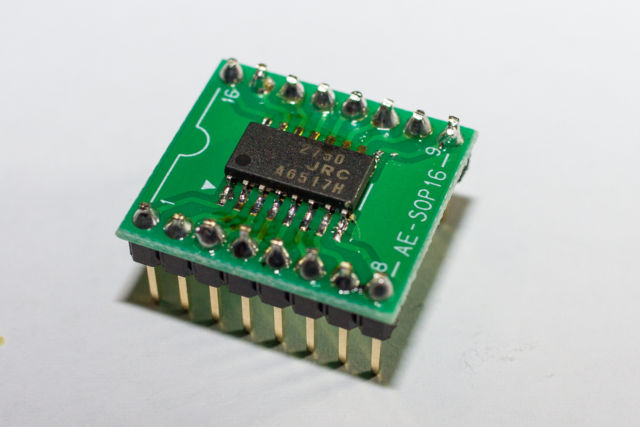

IC部分を組み立てます。今回変換基板には余っていたL字型のピンヘッダを伸ばして取り付けましたが。最初から買う場合は直線形のピンヘッダや、連結ソケットがおすすめです。

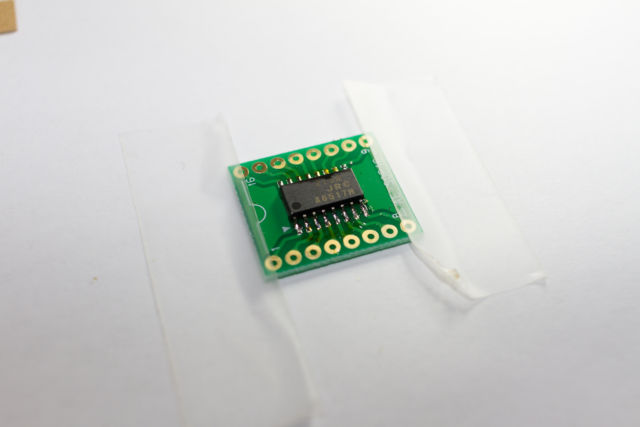

これを電子ボリュームの時と同様に、対角を半田付けして位置決めをし、適当に塗って半田吸い取り腺で吸いとります。

↓

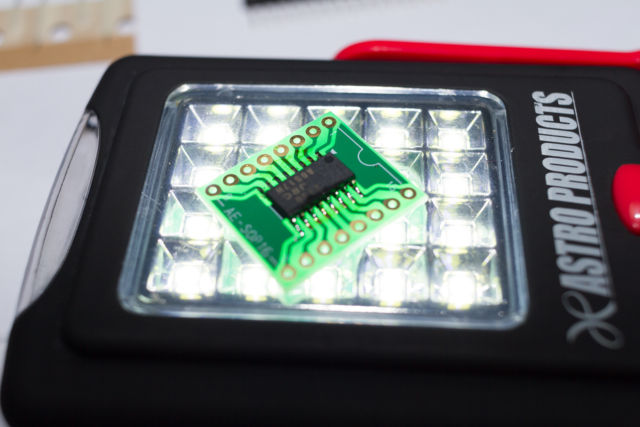

吸い取れたら強い光などにかざして、短絡などがないことを確認します。

完成。

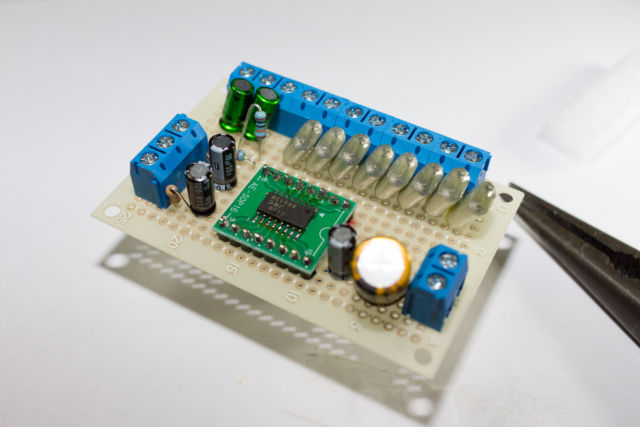

あとはほとんどの部品がピンと1:1になるので良い感じに位置決めをして。

完成。

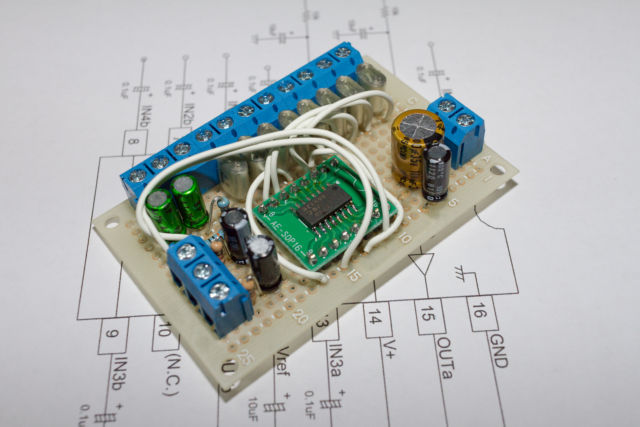

今回は基板レイアウト的にジャンパ線を多用しました。ジャンパ線は左右の距離差を極力なくすために長さは均等にしましたが、正直この長さで変わるとは思えません。

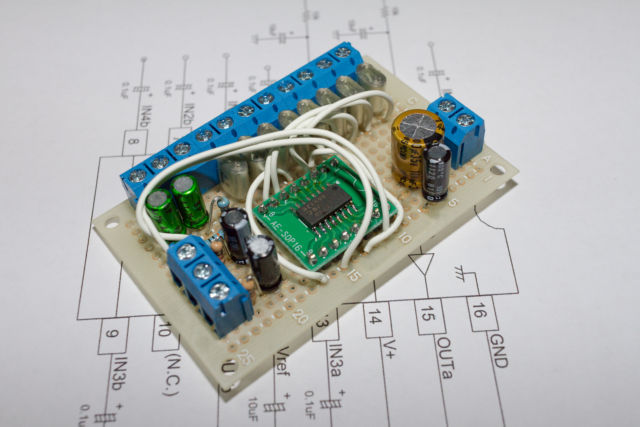

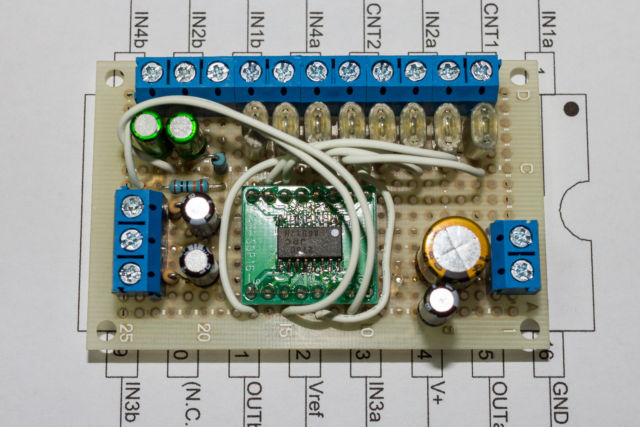

表。同じ部品が規則正しく並んでいる様ってきれいですよね。それに比べてなんですかこの電線w

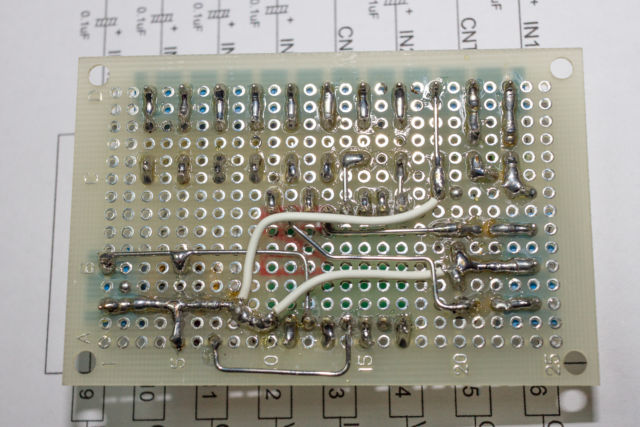

裏。

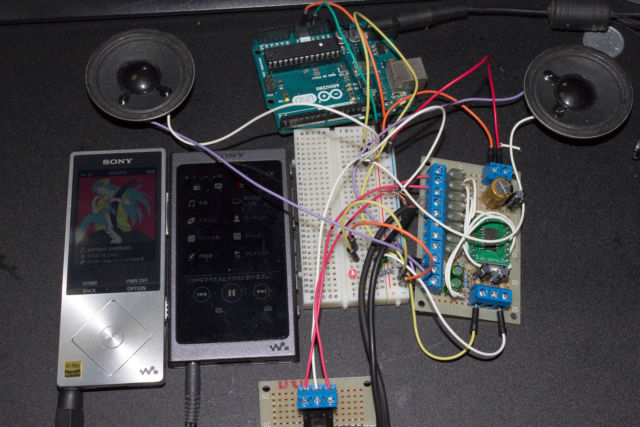

動作確認。Arduinoは電源としてレギュレーターを拝借しているだけです。

制御ピンを切り替えることによって2つのDAPから流れている曲が切り替わっていることが確認できました。

この前かっておいた入力セレクタ、NJM2750使ってみた。 pic.twitter.com/W419EIY8C8

— SAKURA87@多摩提督 (@Sakura87_net) 2018年1月14日

制御について

制御はCNT1(2番)とCNT2(4番)を以下のように切り替えることでチャンネルの切り替えが出来ます。

| CNT2 | CNT1 | CH |

| L | L | 1 |

| L | H | 2 |

| H | L | 3 |

| H | H | 4 |

特に難しいことはなく、2進数で0から3になるようにしてあげれば良いだけです。正直マイコンなどは不要でアナログスイッチでも十分動作させることが出来るでしょう。よって基礎的なGPIOで制御できますから、今回はプログラムも載せません。GPIOの制御については以下の記事が参考になります。

↑Arduino

↑Raspberry Pi

最後に

今回はせっかく買ったものを紹介したに過ぎませんので、音質評価などはないです。

部品点数が若干多く、小さいので半田付けには少々クロウしますが、制御も簡単で扱いやすいので、自由工作や各種マイコン制御の入門用としても選択肢に入るICでは無いでしょうか。

次回ですが、今後はこういった買ったけど使ってない部品をちょいちょい消化していきたいと思いますのでよろしくお願いします。次は測距センサーが2つほどと、AD変換や有機ELディスプレイがあるのでこれを使ってみようかなと思っています。

僕もこちらを参考に自作してみようと思いますが、

①切り替え時にノイズは無いのでしょうか?

②制御のLやHは9vをON/OFFすればよいのでしょうか?

以上、ご回答お待ちしております。

コメントありがとうございます。

①切り替え時にノイズは無いのでしょうか?

自分が試したときは特に顕著な切り替えノイズは認められませんでした。

機械で測定すれば、あるいは環境によっては発生するかも知れませんがこればかりは組んでみないと分らないです。

②制御のLやHは9vをON/OFFすればよいのでしょうか?

そうです。電源と同じ電圧でOK(2.4V以上)なので9vを直接ON/OFFすることで制御できます。

Lが0V(未接続)でHが9Vを印加した状態ですね。Lの状態は単純にオフでいいですがGND(マイナス側)に抵抗(何でもよい、2~10KΩ程度)を噛ませて接続すると動作が安定し誤動作しないでしょう。

それでは。

追伸:

最新のデータシートのURLが変わっているようなので貼っておきます。

https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/products/audio-switch/spec/?product=njm2750

大変参考になる記事、ありがとうごさいます。

記事中に記載の制御の論理ですが、CNT1とCNT2が逆になっていませんでしょうか。

私が試したところでは、NJMのデータシートのとおりとなっていました。

コメントありがとうございます。

おっしゃる通り論理値が間違っていましたので修正致しました。

ご指摘頂きまして誠にありがとうございます。

それでは。

こんにちは。電子工作に最近興味を持ち、本記事を参考に同じように実装しました。本記事、大変参考になりました。

しかしブレッドボード上で実装して、いざ鳴らしてみると、たしかに音は鳴っているのですがノイズがひどくのっています。

その原因がわからず、基盤への実装に至っていません。

もしよろしければ、本現象の原因として考えられることがあれば、教えて頂けないでしょうか。いかんせん初心者なのでどの辺に原因がありそうなのかがわからず、困っています。

電源(秋月で購入したDC12V1.0A電源)をDIP化したDCジャックも含めて、同じブレッドボード上に載せてしまっていることで電源ノイズを拾っている(?)、と考えているので、後日9V電池で試してみようかと考えています。

コメントありがとうございます。

私が制作したモノでは、ノイズと思われる症状はありませんでした。

ノイズがどのようなモノなのかにもよりますが。「ブーン」というようなノイズ(ハムノイズ)の場合は、電源由来の可能性が高いと思います。

特にブレッドボードの場合、GND側が正常に接続されていない(接触が悪い)などの理由が考えられ、GNDのみ半田付けなどを行う事で改善する場合もあります。

ちなみにこちらの作例のGNDはすべて共通にしていますが、そちらはどうなっていますでしょうか。

・GNDラインの接触は悪くないか(特にオーディオ回路)

・GNDラインの接続の順番などを変えても改善しないか

・GNDラインが円形(ループ上)になっていないか。

・電源と信号線が近すぎないか

というところをまずは確認してみてください。

なお、電源ですが、秋月で売っているような電源なら概ね問題ないと思います。

Sakura87さん

アドバイスありがとうございます。

回路を見直し、かつ9V電池を試したところ改善されました。

しかし別の問題に気が付きました。

入力、出力とも3.5ミリイヤホンジャックをDIP化したものを使っており、IN1aにR, 1bにLを入力しているのですが、

出力にはL,Rどちらも混ざって出てきています(モノラルのような状態)。

さらに(混ざって出てきている影響だと思いますが)出力がこもったような(ノイズがのったような)音になっております。

試しにIN1bの線を抜いて、1aだけ(Lだけ)の入力にした場合も、出力のL,Rから同じように音が出てきますが、音自体はこもっておらずクリアに聞こえます。

(↓のURLのL,Rで試しました)

https://www.youtube.com/watch?v=kg4HaZjsHgE

入力、出力が回路上で混ざってしまっているのでしょうか…

OUTa,bと入力、出力(1番、6番、11番、15番)のGNDと3.5ミリイヤホンジャックのGNDを共通

それらとは別で電源と制御のGND(2番,4番,12番,14番,16番)を共通

にしています。

もし何かアドバイスがあれば教えてください。何度も申し訳ありません、、、

コメントありがとうございます。

ご相談の件ですが、こちらの環境では発生していませんので、実はGNDとLまたはRを間違えていた、

そもそもイヤホンジャックより音源側に何か起きていないかも確認してみてください。

IN1ならば近くはないので、短絡などは考えられないでしょうが。たとえばIN3やIN4に繋いだら

どうなるかも確認してみてください。

最後に、例えば金銭的に余裕があるのであれば、一度ユニバーサル基板などに組んでみたり、

他のブレッドボードがありましたら、それに組み替えてみるなど試してみても。

やはりダメだというのであれば、もしかするとIC自体の不良の可能性もゼロではないでしょう。

私がお力になれるのは、おそらくここまでだと思います。

あとは現物を見てみたり、別のICや配線類を使用するなどの試行錯誤をしない限りは特定は難しいと思います。